由於最近常在處理有關於資料處理的問題,小編這邊學到兩個還蠻好用的功能分享給大家:(1)為每一列的資料增加辨識碼,相當於流水號;(2)針對相同流水號(同一個人)的資料,再增加一欄辨識碼,相當於該列資料為該研究對象的第幾次資料。

一、增加流水號

雖然在輸入問卷時,要先對問卷先編號,並把問卷編號輸入到電子檔是一個良好的習慣,不過有時候也會遇到客戶的資料並沒有流水號,當然有可能是沒有輸入、資料庫的Data、或是次級資料,此時小編就會將SPSS的資料匯出成Excel的資料,並利用填滿的功能補上流水號,再讀到SPSS裡,這樣處理總覺得有點麻煩。後來在邱皓政老師的『量化研究方法(一),研究設計與資料處理』的書中學到可以直接在SPSS處理,覺得非常方便。

示範的Data中,僅有2個變數,9個受訪者,此處欲給予每位受訪者一個辨識碼,操作說明如下。

(1)點選「資料」→「定義日期」

(2)在左邊觀察值的視窗中,選到最上面「年數」

(3)在右邊年,把預設的「1900」改成「1」,並按確定

(4)在資料中會新增兩個欄位的變數「YEAR_」&「DATE_」

(5)到變數檢視的頁面,以右鍵將「DATE_」變項清除。

(6)將「YEAR_」更名為「ID」。

(7)回到資料檢視的頁面,即可看到成果。

二、增加同一位受訪對象的辨識碼

示範的資料中,包含每一位受訪者的ID碼,以及填答時間,此處欲根據受訪者的填答時間,去新增一欄填答次數,回答該筆資料為該受訪者的第幾次資料。當然所根據的變項不一定要”時間變項”,您也可以用年齡、年級…等您想做為排序依據的變數,操作說明如下。

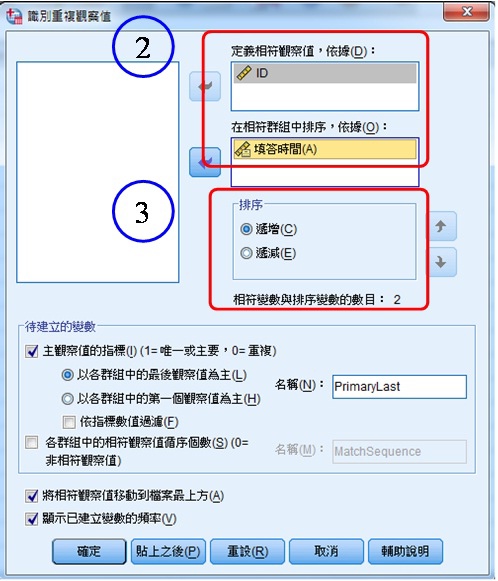

(1)點選「資料」→「識別重複觀察值」

(2)將個人辨識碼丟入「定義相符觀察值,依據(D)」;將填答時間丟入「在相符群組中排序,依據(O)」,呈剛剛所講的,這邊可放入您欲用來做排序依據的變數

(3)選擇「遞增」,這麼一來,所依據排序變數裡,時間最早的,或是數字最小的該筆數據會被視為第一筆,然後開始排序,並給予序別。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}